Text & Collage: Liz | Illustrationen: Nora Boiko & Rahel Voigt

Triggerwarnung: Dieser Text ist für Menschen, die sich in einem gefestigten Zustand mit der Innenperspektive einer Essstörung befassen wollen. Allen, die sich aufgrund dieses Leids derzeit selbst akut über Wasser halten müssen, empfehlen wir, jetzt einen anderen Text zu lesen. Im Ernst, einmal im Kopf bis zehn zählen und dann wegklicken.

„Die unaufgelösten Dissonanzen im Verhältnis von Charakter und Gesinnung der Eltern klingen im Wesen des Kindes fort und machen seine innere Leidensgeschichte aus“, sagte einst der Philosoph Friedrich Nietzsche in seinem Werk ‚Menschliches, Allzumenschliches‘. Daran knüpfte der Psychoanalytiker Wolfgang Mertens an: „Erfahrungsbildungen [das heißt, eingeschriebene, kodierte Symbole] können jahrelang in […] unmentalisierter Form die seelische Verfassung eines Menschen bestimmen und ihn rastlos danach suchen lassen, einer drängenden Sehnsucht in ihm eine Benennung zu verleihen.“

Die letzte Phase, in der ich es schaffte, über mehrere Wochen nicht zu brechen, ist über 4 Jahre her. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau verorten kann, aber ich vermute, dass sich meine derzeit akute Depression vor die Bedürfnisse meiner Verhaltenssucht stellte, konnte ich mein ‚Wohlfühlgewicht‘ halten, obwohl ich täglich 3 Mal ausgewogene Mahlzeiten von insgesamt 2500-3000 Kilokalorien zu mir nahm. Mein reger Stoffwechsel stellte sich (wieder) ein und ich hatte schlichtweg keinen Anlass für Heißhunger-Fressattacken, keinen Anlass für selbstinduziertes Erbrechen. War die Lust auf ekstatisches Einverleiben von Essen und die darauffolgende Lust auf Abstrafung, auf Körperdestruktion, zu jener Zeit noch nicht etabliert? Zumindest nicht in gleichem Umfang wie heute.

‚Wie läuft es mit dem Essen?‘, fragt mich meine Mutter, wenn ich zu Besuch bin. Ich antworte: „Wie soll es schon laufen? Es läuft halt, jeden Tag. Irgendwie. Seit Jahren. Du weißt ja.“ Sie gibt sich mit dieser Antwort zufrieden.

Was genau waren diese Dissonanzen meiner Eltern? Was war diese unzureichende Bedürfnisbefriedigung, die ich gegebenenfalls erfuhr? Vor einigen Jahren hatte ich meine Mutter gefragt, ob sie sich mit meinem Vater in der sehr beanspruchenden Zeit nach der Geburt, oder die Jahre darauf oft gestritten hatten, ob sie Schwierigkeiten hatte, mich zu stillen. Ob ich ein Schreikind war. Sie entgegnete „Nichts dergleichen“, ich sei ein Sonnenschein gewesen, stets am Lachen. Ich sei im Vergleich zu Gleichaltrigen ein wirklich zufrieden- und ausgeglichen-wirkendes Kind gewesen. Sie könne sich nicht an Auffälligkeiten bei meinem Bedürfnisanspruch erinnern, auch nicht, dass ich außergewöhnlich viel schrie, ganz im Gegenteil. Sie habe mich auch recht lange Brust-gestillt. Wenn Freud und seine Interpret*innen recht behalten, denke ich mir, muss sich meine Mutter täuschen, wenn ich ihr auch hinsichtlich ihrer subjektiven Wahrnehmung allen Glauben schenke.

Ich weiß kaum mehr, wie sich das anfühlt. Zu essen, ohne über die Konsequenzen der Nahrung in meinem Körper nachzudenken, über deren Verwertung und deren potenzielle (An-)lagerung. Ohne mich grundsätzlich damit zu beruhigen, das orgastische Lustfressen anschließend wieder rückgängig machen zu können. Kann‘ mich nicht entsinnen, dass selbst-induziertes Erbrechen für mich einmal (noch) keine Gewichtshalte- und/oder Reduktions-Maßnahme war.

Die ersten Körperschemastörungs-Symptome zeigten sich bereits früh in meiner Kindheit. Zu früh, als dass mein Unbewusstes sie wohl jemals vergessen könnte. Es spricht die Sprache der Körperannulierung. Sich in Dingen des Essens zu zügeln ist so tief in mein Innerstes eingeschrieben, dass ich selbst, während ich meinen Zwangsritualen nachgehe, darüber nüchtern rationalisieren kann. Mein Körper darf nicht mehr werden, er ist schon zu groß, zu breit, zu schwer, rede ich mir ein. Ich ertrage sein Fett nicht, jede Anlagerung versinnbildlicht mein Versagen. Ich strafe mich jeden Morgen ab mit einem Destruktionsgang auf die Waage, um meine Wut auf meine Disziplinierungsunfähigkeit und meinen Ekel an meinem Leib neu zu erhitzen, wenn diese zuvor die wenigen Stunden des schlafenden Vergessens erkühlen konnten.

„Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen“, schreibt Laurie Penny.

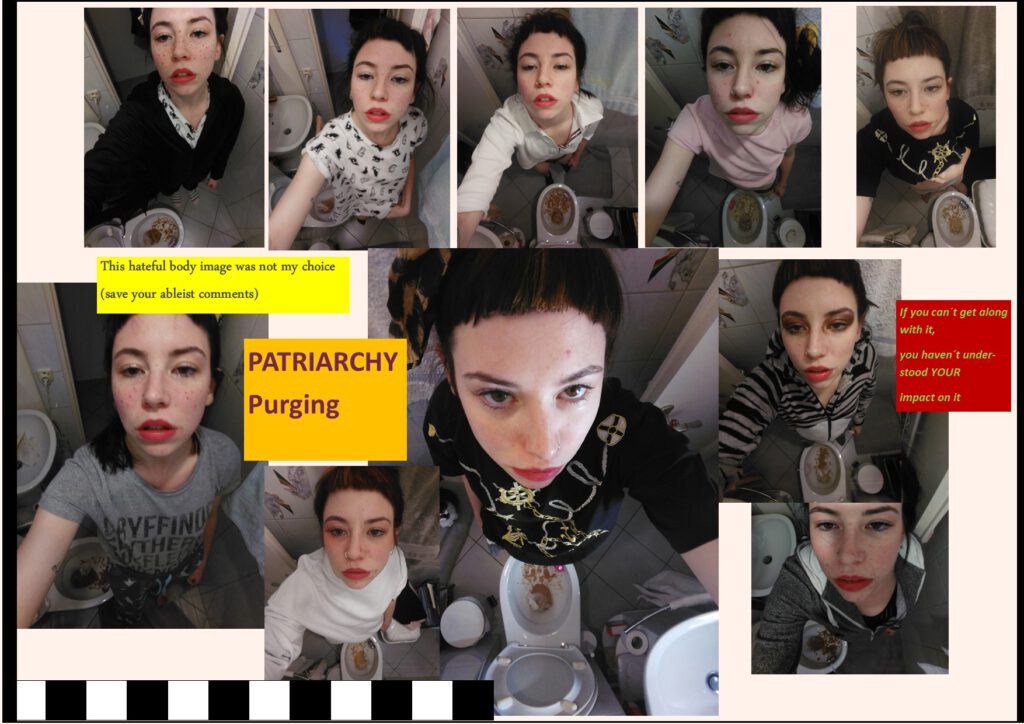

Ich frage mich, wie und ob ich den Absprung jemals schaffe. Neben meinen Körperhass gesellt sich täglich die abgrundtiefe Ernüchterung darüber, dass auch ich durch meinen bestmöglichen Körpermaßerhalt jenen ökonomisch-patriarchalen Diabolismus mit aufrechterhalte. Diese, meine, Körperideal-Reproduktion inmitten allem geistigen ‚Aktivismus‘ stellt mein größtes intrapersonelles Paradox dar. In diesem Falle würde ich wohl behaupten, dass Antagonismen nicht beflügeln, sondern behindern.

An einem Vormittag tanze ich heiter zu The Beach-Boys-I get around. Die Sonne scheint in mein Zimmer und ich fühle mich nach einer ‚maßvollen‘, fruchtig, nussigen Müslibowl mit leckerem Kaffee, der mich mein morgendliches Geschäft verrichten lies, ausreichend wohl in meinem Körper, dass ich ihn für social Media prostituiere. Zuversichtlich starte ich in meinen Nahrung-restringierenden Nachmittag, ich stecke ihn zu mit Verabredungen und Texte-Lesen in der Natur, fernab von Kühlschränken und Streetfood. Ein Apfel, eine Banane, das muss reichen. Als ich nach einigen Stunden auf mein Handy blicke, sehe ich unter meinem Post einige liebe Kommentare, die mir, auch wenn ich sie nicht als Selbstbild adaptieren kann, in mir ein wohliges Gefühl auslösen. ‚Wenn die wüssten‘ denk ich und schüttel den Kopf darüber, wie beknackt das alles ist. Wie beknackt und ekelhaft narzisstisch. Narzisstisch ist der Akt der Selbstdarstellung, die gerade in neoliberalistischen und digitalisierten Strukturen den perfekten Nährboden findet.

Narzisstisch ist jedoch niemals mein Körperbild und mein Selbstwertempfinden, wenn ich mir meine Existenzberechtigung über erbärmliche Körperinszenierung verschaffen muss. Ein weiteres Paradox. Ich schaffe es, mich noch ein paar Stunden von Essen und Körper abzulenken, ausruhend auf dem orgastischen Gefühl meines leeren, flachen Magens – das schönste Gefühl, seit ich denken kann. Bereits damals, als ich mein Gewicht ständig mit dem meiner Kindheitsfreundin aus Grundschulzeiten verglich, galt es für mich als höchstes Gut, leer und leicht zu sein. Ich gewöhnte es mir an, meinen Unterbauch nach dem Essen wegzudrücken, da das Völlegefühl nach jeglicher Nahrungsaufnahme für mich schon in jungen Jahren kaum zu ertragen war.

Ich plane, mich besser auch am Abend nicht allein in meiner Wohnung aufzuhalten, da ich mich dort erfahrungsgemäß, explizit gegen Ende des Tages, meinem unterdrückten Heißhunger ausgeliefert sehe. Gehe also nochmal spazieren und setze mich in den nahe gelegenen Hafengarten. Lese, bis mein Magen grummelt und ziept. Ich habe mich auf später mit einer Freundin verabredet. Versuche, mich dahingehend darauf vorzubereiten, als dass ich später noch in der Lage sein möchte, aufrecht mein Haus verlassen zu können. Nur kurz rein, aufs Klo, Jacke für den Abend holen. Bloß nicht beginnen zu essen. Dann stehe ich vor dem Kühlschrank, erinnere mich an die Butterkäsescheiben, geil wär‘s eine mit nem knackigen Salatblatt auf die Hand zu nehmen. Überlege mehrmals und gehe vorsichtshalber schon den Gang zurück zur Tür, um mich zu distanzieren. Kehre letztlich doch um, schnapp mir den Käse und genieße. Noch einen, denke ich, und bin enttäuscht über meine Ungenügsamkeit.

Als ich meine Tasche und Jacke ablege, bin ich bereits in einer Welt fernab von Ratio. Mich treibt es zum Vorratsschrank, wo ich mir die erste Schüssel Haferflocken mit Milch, Zimt und Zucker zubereite. Die Zeit steht still, während ich genüsslich all die Kohlenhydrate in mich reinschaufle, die mein Körper so sehr vermisst hat. Ich esse noch eine weitere Schüssel und 2 Brote, um den ekstatischen Moment auch vollends auszukosten. Wären Chips und Schokolade da, würde ich auch diese nicht verschmähen.

Schon bei den ersten Happen weiß ich, dass ich brechen werde. Für mich unvorstellbar, diese Mengen in meinem Magen zu lassen, die Fülle zu ertragen; mich dem Bewusstsein eines Kilos mehr, auf der Waage am nächsten Tag auszuliefern. Auf dem Weg zur Toilette hasse ich mich zutiefst. Ich hasse meinen ekelerregend vollen Bauch; mein nur schwer aufrecht-zu-haltende Körper widert mich an. Mein Gesicht widert mich an, das vom selbstinduzierten Brechen aufquillt. Meine Haut widert mich an, die als Spiegel der entzogenen Nährstoffe Pickel streut.

Ich habe selten Kraft mehr als 10 Würgreize zu erkitzeln und erstochern. Mein Gewissen sagt mir, dass ich die Lebensmittel niemals verdiene zu essen und dass ich es vielmehr verdient hätte, den Zugang zu dieser Dekadenz ein Leben lang verwehrt zu bekommen; zu hungern und schließlich zu sterben, weil es einfach keinen gefüllten Kühlschrank und nahe gelegenen Supermarkt gibt.

Als ich von der Toilette komme, ist mir nur nach Liegen. Danach, meinen Körper tief im Bett zu versenken, meinen Bauch zur Matratze gewandt. Ich lasse meine fast alltägliche Routine Revue passieren, fühle mich gefangen und auf immer stagnierend. Seitlich zusammengekauert, presse ich meinen Plüschbären fest an meinen Magen, zwinge ihn dazu zurückzubleiben, klein und flach zu sein. Er darf sich nicht einmal zum Atmen nach außen wölben. Das ist die Strafe für seine Lüsternheit, für sein unstillbares Verlangen. Die Reflexion über mein asymbiotisches Körpergefühl bringt mich wie so oft zum Weinen. Ich schreibe meiner Freundin, dass ich mich erst wieder bewegen kann, wenn ich mit meinem Bauch Frieden geschlossen habe. „Es tut mir so leid“, tippe ich in mein Handy, „ich schaff‘s nich‘ mehr raus, kannst du morgen?“ Kurz darauf schlafe ich ein.

Ich kann so nicht mehr, denke ich direkt nach dem Aufwachen. Ich kann so nicht mehr. So lange ertrage ich meine täglichen Restriktions- und Essbrechroutinen schon nicht mehr. Wie viele weitere Jahre der Therapie braucht es?

Wann kehrt an die Stelle meiner Verhaltenssucht ein Gefühl der körperlichen Selbstwirksamkeit?

Wann darf mein Bauch Bauch sein und wann darf mein Körper Raum einnehmen?

Falls ihr Hilfe braucht, wendet euch an diese Anlaufstellen:

- Die Terminservicestellen der jeweiligen Bundesländer helfen dabei, möglichst schnell einen Termin bei einer Fachärztin oder Facharzt zu bekommen.

- Bei akutem Therapiebedarf gibt es mittlerweile einige Kliniken, Einrichtungen oder Online-Therapieangebote, die etwas schnellere Aufnahmeprozedere als die gewöhnlichen, langen Wartelisten garantieren (u.a. Aufnahmen innerhalb 24 h). Zum Beispiel Mentavio.

- Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat eine gesonderte Seite für Essstörungen eingerichtet, auf welcher in einem großen Pool an Beratungs- und Therapieangeboten regional nach Hilfen gesucht werden kann.