Halloumi macht Gendertrouble

Text: Ella Hanewald | Illustrationen: Nora Boiko

Den wenigsten Personen geht wohl die eigene geschlechtliche Identität durch den Kopf, wenn sie sich Halloumi im Brot bestellen. Die Autorin ist eine dieser wenigen Personen.

Es bringt einen in die komischsten Situationen, wenn die eigene Stimme nicht zum Äußeren passt. Eine männlich gelesene Stimme im weiblich gelesenen Äußeren ist dementsprechend der Garant für unangenehme Begegnungen mit Menschen: Von quälend langen Blicken bis hin zu überstürzten Korrekturen, wo hastig aus einem Herr xy eine Frau xy gemacht wird. Die Autorin kennt die gesamte Bandbreite an Problemen, die eine Gendernormen überschreitende Existenz mit sich bringt.

So wie alle Transpersonen, hat sie ein sehr feines Verständnis dafür, wie in unserer Welt beinahe alles gegendert ist, also mit einer Geschlechtszuordnung belegt wird. Blau ist für Jungs, Pink ist für Mädchen und 120 Hertz Stimmfrequenz ist per se männlich.

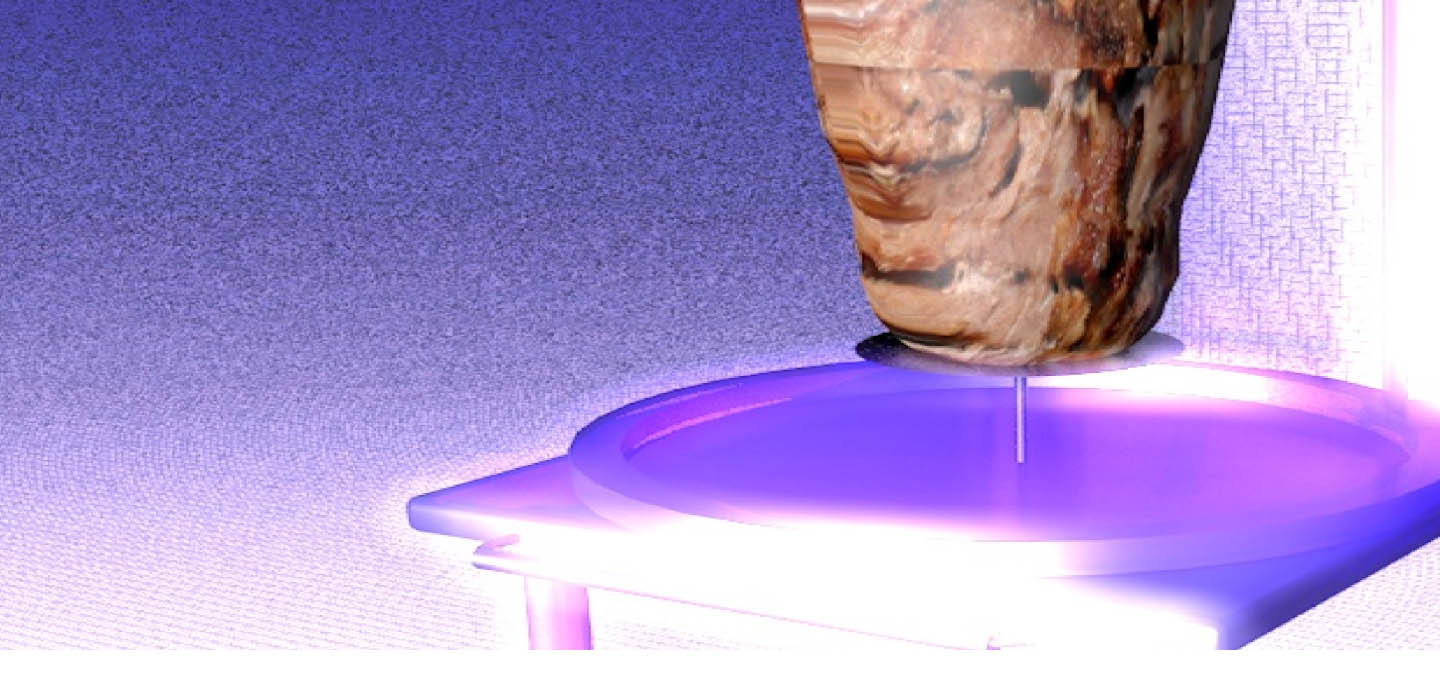

Geht eine 120Hz Frau in einen Dönerladen…

©Nora Boiko

Niemand bereitet einen darauf vor, die eigene Geschlechtsidentität vor einem rotierenden Kebabspieß zu verteidigen. Aber was soll mensch denn tun, wenn sich auf einmal der Dönermann umdreht und sagt: „Sorry, ich dachte, als du reingegangen bist, dass du eine Frau wärst – du hast ja so schöne Haare“.

In so einem Moment gehen der Protagonistin dieses Textes viele Gedanken durch den Kopf.

Warum genau jetzt? Meine verschissene Stimme. Ich will doch nur Halloumi…

Zuerst irritiert sie diese Bemerkung. Aber dann dämmert es ihr, dass der Dönermann gerade über Geschlecht redet, weil es einer Sünde gleicht in dieser patriarchalen Welt einen Mann nicht als Mann zu erkennen. Und wenn doch erkannt, ist es eine umso größere Sünde ihn nicht zu benennen. Bloß ist die Autorin kein Mann und wurde gerade nach der Soße gefragt – Kräuter, scharf – aber sie ist immer noch kein Mann und kann diese Falschzuweisung nicht auf sich sitzen lassen, weil sie so viel opfert und tut für die richtige Geschlechtszuweisung. Trotzdem stürzen die Selbstzweifel über ihr ein und der Autorin wird ihre Fremdwahrnehmung umso schmerzhafter bewusst. Dennoch bleibt sie trotzig und heute war irgendwie doch so ein guter Tag, also wird dem Dönermann beim Rausgehen zugerufen:

„Ich bin aber eine Frau und alle meine Freunde kennen mich auch nur so.“

Sie kriegt einen verwirrten Blick, weil diese Stimme immer noch eindeutig nicht die einer Frau sein kann und geht nach Hause.

Damit ist der Rest des Tages ruiniert. Die eigene Biologie, die einen in 120 Hertz-Tönen lässt, wird zum tausendsten Mal verflucht. Die gleichen Zweifel kochen hoch und das altbekannte Selbstmitleid schaut auch noch mit vorbei. Es ist frustrierend, dass sich die gleiche Situation immer wieder in den verschiedensten Variationen abspielt.

Später fragt sich die Autorin dann vielleicht, wie diese unangenehme Situation hätte verhindert werden können: Wie kam es überhaupt dazu? Und vor allem: Wie können Dönerläden zu Orten werden, an denen es kein erhöhtes Risiko für Identitätskrisen gibt?

Und später, Zuhause setzt sie sich hin und will eine Antwort finden. Doch die Recherche von Lebensrealitäten anderer Transpersonen, zeigen ihr immer zu die gleichen Berichte und Reportagen. Geschichten, die von gesetzlicher Diskriminierung, den gewaltigen Hürden, die mensch zu überwinden hat, wenn medizinische Maßnahmen angestrebt werden oder der immer noch so weitläufig verbreiteten Transphobie handeln. Als Konsequenz dieser Probleme folgt Berichterstattung voll von zerrissenen Familien, Mental-Health-Krisen und im schlimmsten Fall sogar Suizid, dem leider allzu häufig Transpersonen zum Opfer fallen.

Spätestens jetzt begreift die Autorin das Problem, das dieser einseitigen Berichterstattung zu Grunde liegt. Die Transperson ist, im Auge der Medien, kein Subjekt, dass Freude erfährt. Sie wird nicht begehrt, sondern nur fetischisiert. Der Körper wird nicht als Ort für Selbstliebe, sondern als ein Schlachtfeld für diverse, invasive Operationen behandelt. Operationen, die nicht vervollständigen, sondern verunstalten.

Solch eine Berichterstattung könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein.

Doch vor allem lässt sie keinen Platz für die kleineren Unannehmlichkeiten einer Transexistenz. Nun kann mensch sich fragen, wozu die kleineren Hürden beleuchtet werden müssen. So muss mensch verstehen, dass jegliche Minderheit nur verstanden werden kann, wenn ihr Sein als Ganzes beschrieben wird. Die selektive Hervorhebung von einzelnen Lebensaspekten malt ein unvollständiges Bild. In den meisten Fällen wird die Transperson immer noch als rein tragischer Charakter gezeichnet, der sich in dieser Welt in heroischen Kämpfen der Selbstwerdung behaupten muss. Doch so ein Held zu sein bedeutet, dass deinem Leben das Normale fehlt. Du existierst ohne einen Alltag.

Und muss gesagt werden, dass Alltag verdammt wichtig ist? Wer will denn andauernd Held sein? Immer das Vorbild auf dem obersten Treppchen zu sein, ist ermüdend. Nach dem fünften Mal will wirklich keiner mehr mutig, beeindruckend oder inspirierend genannt werden. Mensch will einfach ein authentischstes Leben leben.

So wird die Transperson erhoben zu diesem lebensfernen Wesen, das kein komplettes Leben führt, sondern nur zwischen Diskriminierung und Selbstbehauptung existiert. Aber lebensfern sein ist scheiße, wenn mensch jeden Aspekt seiner Existenz auskosten will. Und wenn mensch womöglich sogar vorurteilsfrei in dieser Gesellschaft sein will, ist verstanden werden vielleicht etwas, das hilft. Leider kommt wenig Verständnis auf, wenn die Geschichten über Transperson so „tragisch, dramatisch” und vor allem „fremd” sind, dass kein Mitgefühl, sondern kalte Faszination entsteht.

Deswegen entscheidet sich die Autorin dazu selber die Antwort auf die Dönerladenproblematik zu geben, indem sie von ihr erzählt. Alle Facetten dieses Seins brauchen ihre Erzählungen. Wie soll denn sonst diese Lebensrealität so weit normalisiert werden, dass irgendwann kein Dönermann mehr sich in Verwunderung umdreht, wenn eine Frau ihren Halloumidöner im Brot mit 120 Hertz Brustresonanz bestellt?

Pingback: URL