von Friederike Teller | Beitragsbild: ©Marit Brunner

Climate Justice – das Allheilmittel?

Das Leben ist nicht gerecht, fluche ich neulich. Es war, als ich bemerke, dass da um mich herum glückliche Menschen zufriedene Dinge tun. Zum Beispiel zu tanzen und an einem Freitagmittag im Takt pulsierender Beats zu demonstrieren. Doch dann stoppt die Musik und jemand fragt, was wir wollen – und natürlich wissen wir, was wir wollen: Klimagerechtigkeit und wir wollen sie Jetzt.

Dieser Ruf nach Climate Justice Now! ist auf Demos weit verbreitet. Es gehört zum positiven Selbstverständnis von Bewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion oder Ende Gelände, sich selbst als Teil der sogenannten internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung zu verstehen. Doch was bedeutet das eigentlich, Klimagerechtigkeit, fragt mein schlechtes Gewissen vor so viel Freude, angesichts der Katastrophe:

What do we want?

Climate justice! Doch was bedeutet das? Klima erklären wir momentan oft schlicht, indem wir auf den sogenannten Treibhausgaseffekt verweisen. Wir betonen die Fragilität dieses Systems, welches wir Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Die Sache mit der Gerechtigkeit ist komplizierter. Was Gerechtigkeit bedeutet, darüber haben Platon und Immanuel Kant gestritten, Amartya Sen hat eurozentrischen Konstrukten widersprochen und Rosa Parks hat in ihrem Namen laut gehandelt. Wikipedia hingegen definiert sie als Maßstab für individuelles menschliches Handeln. Damit ist wohl alles und nichts gesagt.

Fridays for Future Deutschland definiert auf seiner Website den Begriff der Klimagerechtigkeit im Sinne einer globalen Verantwortung so:

„Klimagerechtigkeit: Die Länder mit einem großen Treibhausgasausstoß müssen ihre Verantwortung dafür übernehmen und gemeinsam mit den ärmeren Ländern Lösungen suchen und umsetzen.“

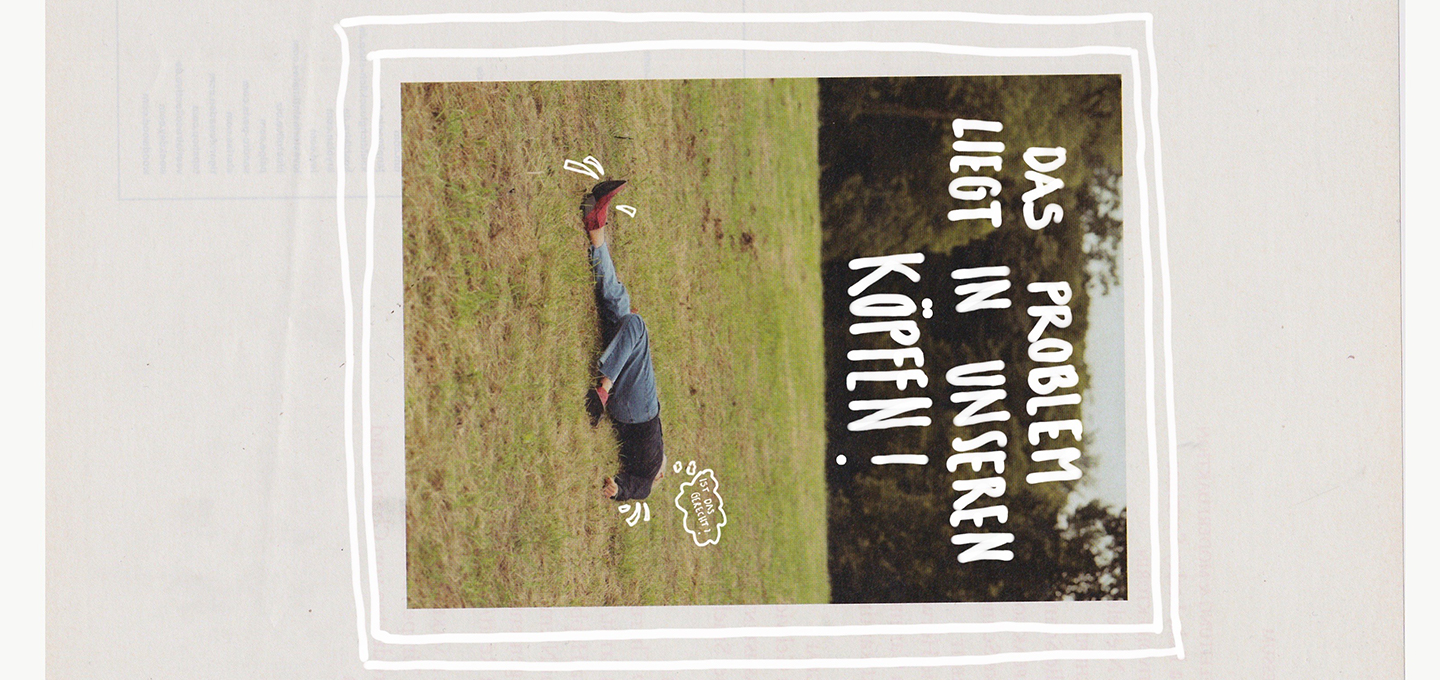

Denn die Staaten des globalen Nordens pumpen seit Jahrzehnten zu viele Treibhausgase in die Atmosphäre. Tatsächlich fühlt es sich ungerecht an, davon zu hören, dass Städte von Sturmfluten überschwemmt werden, Menschen vor Feuern fliehen müssen oder vor Hitze sterben. Aber diese Szenarien, die in Indonesien, Australien und Indien gerade Realität sind, fühlen sich nur abstrakt an. Da scheint es ein Problem zu geben mit der Art, wie wir Klima als naturwissenschaftliches Phänomen begreifen und sozio-politische Aspekte der Gerechtigkeit leicht außer Acht lassen.

When do we want it?

Now! Jetzt und sofort wollen wir Klimagerechtigkeit. Aber wen schließt dieses Wir ein. Wir, die Verurusacher*innen, Wir, Menschen aus dem globalen Norden, Wir, Menschen, die viel und immer mehr konsumieren, begreifen erst langsam das Ausmaß der Katastrophe, für die wir verantwortlich sind. Doch schon 2002 fand sich ein anderes Wir zusammen und verfasste die „Bali Principles of Climate Justice“ als eine Koalition internationaler Umweltschutzorganisationen, zum Beispiel das Indigenous Environmental Network, Greenpeace International oder das Third World Network.

In diesen 27 Grundprinzipien weist dieses Wir der Klimagerechtigkeit darauf hin, dass es vor allem darum gehen muss, die Rechte indigener Gruppen, unter Armut leidender Menschen, Menschen aus ländlichen Regionen und Frauen* zu schützen. Denn sie sind besonders vulnerabel (verletzlich) gegenüber sich verändernden Umweltbedingungen und Naturkatastrophen. Doch es wäre zu einfach, die komplexe Situation auf Opfer und Verursacher*innen zu reduzieren und so stereotype Denkweisen zu bestärken. Stattdessen soll jede Gruppe das Recht auf transparente, demokratische und partizipative Mitbestimmung haben, besagt der dritte Grundsatz der Prinzipien. Ein Wir, welches über Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise entscheidet, muss alle Menschen repräsentieren. Denn jede Gemeinschaft habe das Recht, ohne die Folgen des Klimawandels und ökologischer Zerstörung zu leben, betonen die Bali Principles of Climate Justice. Gegenwärtig und in der Vergangenheit, wurde dieses Recht allerdings allzu oft gebrochen.

Die Bali Principles of Climate Justice argumentieren deshalb im Sinne der ökologischen Schuld (ecological debt). Das bedeutet, dass Regierungen und Konzerne, welche sich durch ihre Verschmutzung beim Rest der Welt verschuldet haben, das heißt, ihr Recht verletzt haben, nun diese Schäden kompensieren müssten. Kosten, die Jahrhunderte lang abgewälzt wurden, müssen nun bezahlt werden.

How dare you?

Diese weitreichenden Forderungen wurden weit vor der Geburt Greta Thunbergs formuliert. Der Grundsatz 27 der Bali Principles of Climate Justice, das Recht ungeborener Generationen auf einem gesunden Planeten aufzuwachsen, bezog sich so auch auf Greta Thunberg. Heute klagt sie die Entscheidungsträger*innen vor der Generalversammlung der UN an, ihre Kindheit geklaut zu haben und damit hat sie recht. Vor ihr haben schon hunderttausende anderer Aktivist*innen gegen die Klimakrise gekämpft. Ihre Geschichten werden allzu oft vergessen.

Am Beispiel der Umweltbewegung der 1960er in den USA zeigt sich, dass nie nur das Klima oder die Umwelt in Gefahr ist. Damals verschmutzten Industriefirmen viele Nachbarschaften, woraufhin sich der Widerstand einer weißen Mittelklasse-Umweltbewegung formierte. Erfolgreich vertrieb diese die Unternehmen aus ihrer Nachbarschaft. Woraufhin diese widerum allerdings in Stadtviertel umzogen, in denen ärmere und mehrheitlich schwarze Menschen wohnten. Auch dort formierte sich Widerstand gegen die Verschmutzung. Zum ersten Mal war von Umweltrassismus die Rede. Denn Umweltzerstörungen verstärken schon bestehende strukturelle Ungleichheiten und globale Machtverhältnisse. Der Anthropologe Paul Farmer nennt diesen Prozess strukturelle Gewalt. Dabei ist es seiner Meinung nach besonders Armut, welche Menschen strukturell benachteiligt, sie so in eine Risikoposition bringt und unmittelbar direkter Gewalt, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, ausliefert. Analog zu Umweltrassismus könnte man auch von Umweltklassismus sprechen. Oder Umweltsexismus, denn Frauen* leiden, wie Forschungen zeigten, stärker unter den Folgen der Klimakrise. Es lohnt sich intersektional über die Verflechtungen von Rassismus, Armut oder Sexismus nachzudenken. Von Armut betroffene Frauen im globalen Süden sind besonders verwundbar was die Folgen der Klimakrise angeht und müssten als Akteurinnen* besonders in Anpassungsstrategien an die Klimakrise einbezogen werden. Im Gegenteil dazu werden sie in klimapolitische Entscheidungsprozesse bisher aber nur selten einbezogen. Deshalb kann es, wenn wir über Klima reden, nie nur um CO2 gehen. Wir müssen über Macht und Diskriminierung diskutieren und dürfen nie aufhören, nach der Gerechtigkeit zu fragen.

Und wir?

Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, rufen wir deshalb, während es beginnt zu regnen und wir eigentlich arbeiten oder lernen müssten. Denn wir sind nicht machtlos und wir dulden diese Ungerechtigkeiten nicht weiter. Deshalb nutzen wir das Privileg gemeinsam zu demonstrieren, mit Politiker*innen zu verhandeln und frei unsere Meinung zu äußern. Wir müssen dabei nicht unser Leben riskieren, ganz anders als über 185 Umweltaktivist*innen, welche 2015 ermordet wurden (Quelle: Global Witness). Aber wir, Menschen in Deutschland, deren durchschnittlicher CO2 Ausstoß pro Jahr mit 11 Tonnen doppelt so groß ist, wie der weltweite Durchschnitt, sind mitverantwortlich. Wir dürfen, neben den klaren Fakten zu CO2 und Klima, nur nicht die komplizierte Sache mit der Gerechtigkeit vergessen. Wir dürfen nicht aufhören zu fragen, welches Wir gemeint ist.